2019年02月22日

「平戸道」(伊万里~今福)を歩く(3)

「平戸道」にコメントをいただきました。

おいも昔伊万里で仕事ばしたことのあっばってん、そん時に昔の平戸に行く道は伊万里の町から西さい行たて東山代の脇野あたいば抜けていっとったて聞いたごとのあっばってん、あさんの書いたとば読むぎ海沿いば通ぉーいよったごとなっばってんほんなごてや。

今回のブログでは歩いたルートと途中撮影した画像を紹介しただけで、細かい説明を端折っていたのでそうかも知れませんね。

参加者には「地図編」と「解説編」の資料をいただきましたが、指摘していただいた東山代町の脇野地区を通るルートについては「地図編」には脇野地区を経由するルートが書き込まれて「山代道」との注記があり、「資料編」には次のように説明がありました。ちょっと長いですけど紹介します。

旧有田郷から山代、平戸方面へは大里村で有田道と分岐した道が八幡宮の前を通り、禅門びゃぁとから登りの道となり、旧山代郷・脇野に入る。この道を地元では「山代道」と呼び、古くから利用された道である。藩政時代、「平戸道」として平戸への往来も行われたが、時代が下って海岸線に新田開発が進むと「平戸道」の経路も次第に海岸線の方ヘ変わっている。この脇野地区の山代道沿いの一番高いところを「大王峠」と呼ぶが、昔、大王様という石祠を祀っていた所から名づけられたと伝えられている。

ということで、脇野地区を経由するルートから時代を下るに従い海岸線の方にルートが変わったということのようです。

ただ、少し気になりましたのでネットで公開されている江戸時代の国絵図を幾つか見てみると確かに「平戸道」は脇野地区を通るルートです。どうも海岸線沿いのルートではないようです。

興味がある方は、例えば、江戸時代の天保期に作られた肥前の国絵図で確認してきてください。

「肥前国 天保国絵図」(国立公文書館)

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/viewer/viewerArchives/0000000315

なお、ここで出てきた脇野地区の自然と歴史を楽しむイベントが来月、3月17日(日)開催されるそうです。イベントの内容は以下の記事をお読みください。

「脇野地区の自然史跡を楽しもう 来月17日に体験会」

(佐賀新聞LiVE 平成31年2月19日)

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/339370

川東橋から見た腰岳

おいも昔伊万里で仕事ばしたことのあっばってん、そん時に昔の平戸に行く道は伊万里の町から西さい行たて東山代の脇野あたいば抜けていっとったて聞いたごとのあっばってん、あさんの書いたとば読むぎ海沿いば通ぉーいよったごとなっばってんほんなごてや。

今回のブログでは歩いたルートと途中撮影した画像を紹介しただけで、細かい説明を端折っていたのでそうかも知れませんね。

参加者には「地図編」と「解説編」の資料をいただきましたが、指摘していただいた東山代町の脇野地区を通るルートについては「地図編」には脇野地区を経由するルートが書き込まれて「山代道」との注記があり、「資料編」には次のように説明がありました。ちょっと長いですけど紹介します。

旧有田郷から山代、平戸方面へは大里村で有田道と分岐した道が八幡宮の前を通り、禅門びゃぁとから登りの道となり、旧山代郷・脇野に入る。この道を地元では「山代道」と呼び、古くから利用された道である。藩政時代、「平戸道」として平戸への往来も行われたが、時代が下って海岸線に新田開発が進むと「平戸道」の経路も次第に海岸線の方ヘ変わっている。この脇野地区の山代道沿いの一番高いところを「大王峠」と呼ぶが、昔、大王様という石祠を祀っていた所から名づけられたと伝えられている。

ということで、脇野地区を経由するルートから時代を下るに従い海岸線の方にルートが変わったということのようです。

ただ、少し気になりましたのでネットで公開されている江戸時代の国絵図を幾つか見てみると確かに「平戸道」は脇野地区を通るルートです。どうも海岸線沿いのルートではないようです。

興味がある方は、例えば、江戸時代の天保期に作られた肥前の国絵図で確認してきてください。

「肥前国 天保国絵図」(国立公文書館)

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/viewer/viewerArchives/0000000315

なお、ここで出てきた脇野地区の自然と歴史を楽しむイベントが来月、3月17日(日)開催されるそうです。イベントの内容は以下の記事をお読みください。

「脇野地区の自然史跡を楽しもう 来月17日に体験会」

(佐賀新聞LiVE 平成31年2月19日)

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/339370

川東橋から見た腰岳

2019年02月19日

「平戸道」(伊万里~今福)を歩く(2)

今回は鳴石搦公園からMR今福駅までを紹介します。

途中の見所では事務局の方の説明を聞き、歩く途中は参加者の方の会話を聞くともなく歩きますが、天気のおかげか伊万里富士と呼ばれる腰岳は勿論、遠く唐津方面の十坊山、浮岳なども眺めながら、史跡、風景、会話を堪能しました。

鳴石搦公園からしばらくは海岸沿いのルートで、平戸藩との藩境までは比較的勾配があるアップダウンのルートでした。いずれも興味深い場所ばかりでした。

途中、西九州道路の建設は着々と進んでおり、一部供用が開始されていました。「平戸道」と重なる区間もあり、事前の調査はどうなっているのだろうと気になります。

十坊山、浮岳を伊万里湾越しに望む

麻生用地杭

*久原炭鉱は明治時代に開坑した炭鉱で、戦後まで麻生産業(株)が経営していたそうですから麻生産業所有地を示す杭だったのでしょう。

休石

自然石梵字板碑

駕籠立場跡

佐代姫神社

佐代姫塚(伊万里松浦病院(浦ノ崎病院)内)

平戸・佐嘉藩境石

*自然石のみです。

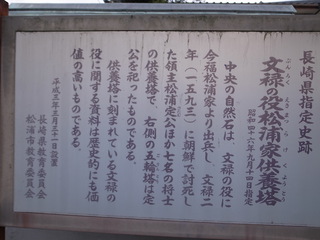

文禄の役松浦家供養塔

次回は3月10日(日)、今福から御厨までの予定だそうです。

詳細は、事務局の馬場さんにお尋ねください。連絡先は、電話0954-22-2820 携帯090-9571-9293 です。

途中の見所では事務局の方の説明を聞き、歩く途中は参加者の方の会話を聞くともなく歩きますが、天気のおかげか伊万里富士と呼ばれる腰岳は勿論、遠く唐津方面の十坊山、浮岳なども眺めながら、史跡、風景、会話を堪能しました。

鳴石搦公園からしばらくは海岸沿いのルートで、平戸藩との藩境までは比較的勾配があるアップダウンのルートでした。いずれも興味深い場所ばかりでした。

途中、西九州道路の建設は着々と進んでおり、一部供用が開始されていました。「平戸道」と重なる区間もあり、事前の調査はどうなっているのだろうと気になります。

十坊山、浮岳を伊万里湾越しに望む

麻生用地杭

*久原炭鉱は明治時代に開坑した炭鉱で、戦後まで麻生産業(株)が経営していたそうですから麻生産業所有地を示す杭だったのでしょう。

休石

自然石梵字板碑

駕籠立場跡

佐代姫神社

佐代姫塚(伊万里松浦病院(浦ノ崎病院)内)

平戸・佐嘉藩境石

*自然石のみです。

文禄の役松浦家供養塔

次回は3月10日(日)、今福から御厨までの予定だそうです。

詳細は、事務局の馬場さんにお尋ねください。連絡先は、電話0954-22-2820 携帯090-9571-9293 です。

2019年02月15日

「平戸道」(伊万里~今福)を歩く(1)

昨年10月に紹介していました「塚崎・唐津往還を歩く会」(事務局:武雄市朝日町住 馬場良平さん)主催の「平戸道」歩きにやっと参加することができました。

一般に平戸街道(平戸往還)は、田平日の浦(長崎県平戸市田平町)から長崎街道との追分である彼杵思案橋(長崎県東彼杵町)までの道筋を指します。「歩く会」では平戸から伊万里までを「平戸道」と呼ばれていますが、時代や区間よって平戸街道、御厨筋街道、今福街道等と呼ばれていた道筋を総称してあるようです。

「歴史街道訪ね150回 塚崎・唐津往還を歩く会」(平成30年10月)

https://tamayura.sagafan.jp/e899882.html

昨年の9月から唐津をスタートして、今回の2月からは伊万里を出発して5月には平戸に到着の予定です。まずは、伊万里から長崎県松浦市の今福まで約20㎞の行程です。

当日の午前は快晴、午後からは曇りましたが、歩くのにはこれ以上ないという天気でした。

折角ですから「平戸道」(伊万里~今福)について紹介したいと思います。

今回のルートは、MR伊万里駅~伊万里津~江湖の辻~大里~日尾崎~六本松~里村古町~鳴石~飯盛神社~久原~休石~浦ノ崎~平戸・佐嘉藩境~今福街道~MR今福駅です。

伊万里周辺の方にはおなじみの地名とルートかも知れませんが、平戸まで行くのに車で通過するだけの私にとっては新鮮な体験でした。

MR伊万里駅に到着すると早くも大勢の参加者が集合されていました。その人数に驚きました。出発前の点呼で50有余名とのこと。事前には想像もしていなかった数で、老若男女幅広い年齢の方の参加でした。街道歩きというと「街道おじさん」と自称される年配(失礼しました)の男性ばかりとの先入観がありましたが、街道歩きのもすっかり定着したのだなと納得。主催者からの簡単な日程の説明・連絡、準備体操の後10時前に出発。

MR伊万里駅前の参加者と受付状況

伊万里津の旧犬塚家住宅

新川の明善橋

江湖の辻にある大石良知の墓碑

*大石良知は「忠臣蔵」の大石内蔵助の遺児だそうです。

日尾崎の船掛場

長浜塩田の「塩田之碑」

里小路と武家屋敷跡

楠久の本光寺

昼食休憩は久原の予定でしたが時間がかなり超過したため急遽「鳴石搦公園」に変更されました。20㎞はどうかなと思いましたが、思いの外楽に歩くことができました。

次回は3月10日(日)、今福から御厨までの予定だそうです。

詳細は、事務局の馬場さんにお尋ねください。連絡先は、電話0954-22-2820 携帯090-9571-9293 です。

一般に平戸街道(平戸往還)は、田平日の浦(長崎県平戸市田平町)から長崎街道との追分である彼杵思案橋(長崎県東彼杵町)までの道筋を指します。「歩く会」では平戸から伊万里までを「平戸道」と呼ばれていますが、時代や区間よって平戸街道、御厨筋街道、今福街道等と呼ばれていた道筋を総称してあるようです。

「歴史街道訪ね150回 塚崎・唐津往還を歩く会」(平成30年10月)

https://tamayura.sagafan.jp/e899882.html

昨年の9月から唐津をスタートして、今回の2月からは伊万里を出発して5月には平戸に到着の予定です。まずは、伊万里から長崎県松浦市の今福まで約20㎞の行程です。

当日の午前は快晴、午後からは曇りましたが、歩くのにはこれ以上ないという天気でした。

折角ですから「平戸道」(伊万里~今福)について紹介したいと思います。

今回のルートは、MR伊万里駅~伊万里津~江湖の辻~大里~日尾崎~六本松~里村古町~鳴石~飯盛神社~久原~休石~浦ノ崎~平戸・佐嘉藩境~今福街道~MR今福駅です。

伊万里周辺の方にはおなじみの地名とルートかも知れませんが、平戸まで行くのに車で通過するだけの私にとっては新鮮な体験でした。

MR伊万里駅に到着すると早くも大勢の参加者が集合されていました。その人数に驚きました。出発前の点呼で50有余名とのこと。事前には想像もしていなかった数で、老若男女幅広い年齢の方の参加でした。街道歩きというと「街道おじさん」と自称される年配(失礼しました)の男性ばかりとの先入観がありましたが、街道歩きのもすっかり定着したのだなと納得。主催者からの簡単な日程の説明・連絡、準備体操の後10時前に出発。

MR伊万里駅前の参加者と受付状況

伊万里津の旧犬塚家住宅

新川の明善橋

江湖の辻にある大石良知の墓碑

*大石良知は「忠臣蔵」の大石内蔵助の遺児だそうです。

日尾崎の船掛場

長浜塩田の「塩田之碑」

里小路と武家屋敷跡

楠久の本光寺

昼食休憩は久原の予定でしたが時間がかなり超過したため急遽「鳴石搦公園」に変更されました。20㎞はどうかなと思いましたが、思いの外楽に歩くことができました。

次回は3月10日(日)、今福から御厨までの予定だそうです。

詳細は、事務局の馬場さんにお尋ねください。連絡先は、電話0954-22-2820 携帯090-9571-9293 です。

2019年02月12日

「廃棄予定簿冊目録」について御意見を募集します

ちょっと確認したいことがあって佐賀県庁HPを検索していたら面白い(?)ものを見つけましたのでご紹介します。

タイトルだけではよく分からないと思いますが、佐賀県の職員さんが日々の業務の中で作成されている「公文書」を「歴史的公文書」として選別するにあたって参考とするための「意見」を募集するということのようです。パブリックコメントではありませんが関心がある方はぜひ意見を!

書かれている文言が少し分かりにくいのですが、その内容は以下のようなことです。

保存期間が満了した文書については、公文書館において歴史資料としての価値を有すると認められる歴史的文書の選別を行った後、選別されなかったものを廃棄することとしています。永久保存文書については、保存期間30年経過を目途にして歴史的文書の選別を行います。

つきましては、歴史的文書の選別の参考とするため、今年度末(平成31年(2019年)3月末)に廃棄予定の文書(簿冊)(添付ファイル「廃棄予定簿冊目録」)について、皆さんの御意見を募集します。次の方法によりお寄せください。

1 意見募集期間

平成30年(2018年)12月28日(金曜日)~平成31年(2019年)2月28日(木曜日)

2 意見提出の際の留意事項

(1) 御意見を提出していただく様式は任意です。

(2) 件名は「廃棄予定簿冊目録についての意見」としてください。

(3) お名前や御住所等の記入は任意です。

(4) 提出に当たって使用する言語は、日本語でお願いします。

(5) 電話での御意見はお受けしていませんので、御了承ください。

<記載事項(例)>

宛先:佐賀県公文書館

件名:廃棄予定簿冊目録についての意見

意見:(自由に記載してください。)

3 意見の提出先

(1)郵送の場合

郵便番号 840-8570(住所の記載は不要です。) 佐賀県公文書館

(2)ファクシミリの場合

0952-25-7410

(3)電子メールの場合

kobunshokan@pref.saga.lg.jp

リストの内容や募集の詳細は以下をご覧ください。

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00327911/index.html

タイトルだけではよく分からないと思いますが、佐賀県の職員さんが日々の業務の中で作成されている「公文書」を「歴史的公文書」として選別するにあたって参考とするための「意見」を募集するということのようです。パブリックコメントではありませんが関心がある方はぜひ意見を!

書かれている文言が少し分かりにくいのですが、その内容は以下のようなことです。

保存期間が満了した文書については、公文書館において歴史資料としての価値を有すると認められる歴史的文書の選別を行った後、選別されなかったものを廃棄することとしています。永久保存文書については、保存期間30年経過を目途にして歴史的文書の選別を行います。

つきましては、歴史的文書の選別の参考とするため、今年度末(平成31年(2019年)3月末)に廃棄予定の文書(簿冊)(添付ファイル「廃棄予定簿冊目録」)について、皆さんの御意見を募集します。次の方法によりお寄せください。

1 意見募集期間

平成30年(2018年)12月28日(金曜日)~平成31年(2019年)2月28日(木曜日)

2 意見提出の際の留意事項

(1) 御意見を提出していただく様式は任意です。

(2) 件名は「廃棄予定簿冊目録についての意見」としてください。

(3) お名前や御住所等の記入は任意です。

(4) 提出に当たって使用する言語は、日本語でお願いします。

(5) 電話での御意見はお受けしていませんので、御了承ください。

<記載事項(例)>

宛先:佐賀県公文書館

件名:廃棄予定簿冊目録についての意見

意見:(自由に記載してください。)

3 意見の提出先

(1)郵送の場合

郵便番号 840-8570(住所の記載は不要です。) 佐賀県公文書館

(2)ファクシミリの場合

0952-25-7410

(3)電子メールの場合

kobunshokan@pref.saga.lg.jp

リストの内容や募集の詳細は以下をご覧ください。

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00327911/index.html

2019年02月08日

佐賀市鍋島町蛎久の開発

蛎久ネタが続きます。

蛎久地区周辺の圃場整備もかなり進んでいます。今年の田植えには間に合うのでしょうね。その圃場整備に並行するかのように、蛎久地区の西部分、昨年発掘調査が行われた水路と集落の中心部との間の畑だった場所の開発が進んでいます。

その南側は宅地開発、北側は現在進行形でバックホーでの表土を薄く剝ぐ作業が進んでいます。宅地開発は結構な面積ですから、事前に文化財担当部署との協議が事前に行われて、発掘調査が行われるかな~と思って昨年から見ていましたが、ど~もそんな感じではありません。遺跡の有無を調べる確認調査が行われたのかは分かりませんが、水路建設の事前調査であれだけ遺構や遺物があったのに、それに水路での遺構面より一段高い場所ですから、何もないというのはちょっと考えられませんね。

それに北側の表土がバックホーで剥ぎ取られた所では黒っぽい土の、遺構らしいものもあちこちにあります。

この辺りの「しこ名」は、北側が「狐屋敷」と「宝蔵寺」の一部、南側が「宝蔵寺」一部ですから何らかの施設、例えば寺院等が存在していたのかもしれません。

北側(表土が剝がれた状況)

南側(宅地開発)

この蛎久地区は、近世佐賀城下町の「故地」です。

また、佐賀の中世を知る上では非常に重要な場所です。何とか調査の手は入らないのでしょうか。佐賀の文化行政の「貧困」さを象徴していますね。つい、ぼやきになってしまいます。

開発が行われている場所を国土地理院HPで公開されている空中写真で紹介しておきます。空中写真に書き込んだ線は大体の範囲を示していますので、興味のある方はご確認いただければ幸いです。

国土地理院地図・空中写真サービス

http://mapps.gsi.go.jp/

蛎久地区の空中写真(LSA-R420-90部分 国土地理院HP)

蛎久地区の位置

蛎久地区周辺の圃場整備もかなり進んでいます。今年の田植えには間に合うのでしょうね。その圃場整備に並行するかのように、蛎久地区の西部分、昨年発掘調査が行われた水路と集落の中心部との間の畑だった場所の開発が進んでいます。

その南側は宅地開発、北側は現在進行形でバックホーでの表土を薄く剝ぐ作業が進んでいます。宅地開発は結構な面積ですから、事前に文化財担当部署との協議が事前に行われて、発掘調査が行われるかな~と思って昨年から見ていましたが、ど~もそんな感じではありません。遺跡の有無を調べる確認調査が行われたのかは分かりませんが、水路建設の事前調査であれだけ遺構や遺物があったのに、それに水路での遺構面より一段高い場所ですから、何もないというのはちょっと考えられませんね。

それに北側の表土がバックホーで剥ぎ取られた所では黒っぽい土の、遺構らしいものもあちこちにあります。

この辺りの「しこ名」は、北側が「狐屋敷」と「宝蔵寺」の一部、南側が「宝蔵寺」一部ですから何らかの施設、例えば寺院等が存在していたのかもしれません。

北側(表土が剝がれた状況)

南側(宅地開発)

この蛎久地区は、近世佐賀城下町の「故地」です。

また、佐賀の中世を知る上では非常に重要な場所です。何とか調査の手は入らないのでしょうか。佐賀の文化行政の「貧困」さを象徴していますね。つい、ぼやきになってしまいます。

開発が行われている場所を国土地理院HPで公開されている空中写真で紹介しておきます。空中写真に書き込んだ線は大体の範囲を示していますので、興味のある方はご確認いただければ幸いです。

国土地理院地図・空中写真サービス

http://mapps.gsi.go.jp/

蛎久地区の空中写真(LSA-R420-90部分 国土地理院HP)

蛎久地区の位置

2019年02月05日

佐賀市鍋島町蛎久の寺院跡のその後(2)

年が明けて、1月に通り掛かった時もまだバックホーが稼働していましたので写真をとらせてもらいました。

工事の方に何の工事なのか聞いてみたかったのですが、工事現場に立ち入るのもどうかなと思いますね。

南の隣地との境界は水路になっていますので、その水路整備のためかコンクリート製の型枠が運び込まれていました。

宅地になるのかなと思いますが、発掘調査も行われることもなくそのまま工事が進んでいくなら残念です。この場所は蛎久天満宮の歴史を解明する上で重要な場所なのではないかと思います。

平成31年1月の状況(南から)

*コンクリート製の型枠が見えます。

平成31年1月の状況(北から)

工事の方に何の工事なのか聞いてみたかったのですが、工事現場に立ち入るのもどうかなと思いますね。

南の隣地との境界は水路になっていますので、その水路整備のためかコンクリート製の型枠が運び込まれていました。

宅地になるのかなと思いますが、発掘調査も行われることもなくそのまま工事が進んでいくなら残念です。この場所は蛎久天満宮の歴史を解明する上で重要な場所なのではないかと思います。

平成31年1月の状況(南から)

*コンクリート製の型枠が見えます。

平成31年1月の状況(北から)

2019年02月01日

佐賀市大和町梅野の「磨崖仏」(27)

平成31年1月30日現在の状況報告です。

昨年12月に通りかかったとき以来でしたが、「磨崖仏」の状況は大きく変わっていました。

まず、「磨崖仏」前の国道は片側交互通行に規制され、通り抜けるのに少し時間がかかります。それでということでしょうが、対岸の国道323号の車が増えていました。

何より驚いたのは、画像を見ていただければわかると思いますが、「磨崖仏」と道路の間に囲いが設けられ、「磨崖仏」本体にアンカーで固定されたワイヤーが張られています。既に、「移設」の準備なのか道路工事の本格化に伴う振動などで崩壊するのを予防する目的でしょうか。

「通りががり」さんから教えていただいた「とんとんじじい」さんが書かれているように「磨崖仏」の背面を道路が通るのでしょうかね。

いずれにせよ「保存」に向けて動き出した状況を見ることができ、嬉しい気持ち一杯でした。

「とんとんじじい」さんの「大和町・梅野の磨崖碑保存へ」は以下のブログで読むことができます。

https://blogs.yahoo.co.jp/michiotokunaga/15547950.html

仕事も一段落したので、気掛けて通りかかるようにしたいと思いますし、このブログで報告したいと思います。

工事部分と「磨崖仏」の現状(西から 平成31年1月30日)

「磨崖仏」の囲い状況(西から 平成31年1月30日)

「磨崖仏」に張られたアンカーの状況(北から 平成31年1月30日)

昨年12月に通りかかったとき以来でしたが、「磨崖仏」の状況は大きく変わっていました。

まず、「磨崖仏」前の国道は片側交互通行に規制され、通り抜けるのに少し時間がかかります。それでということでしょうが、対岸の国道323号の車が増えていました。

何より驚いたのは、画像を見ていただければわかると思いますが、「磨崖仏」と道路の間に囲いが設けられ、「磨崖仏」本体にアンカーで固定されたワイヤーが張られています。既に、「移設」の準備なのか道路工事の本格化に伴う振動などで崩壊するのを予防する目的でしょうか。

「通りががり」さんから教えていただいた「とんとんじじい」さんが書かれているように「磨崖仏」の背面を道路が通るのでしょうかね。

いずれにせよ「保存」に向けて動き出した状況を見ることができ、嬉しい気持ち一杯でした。

「とんとんじじい」さんの「大和町・梅野の磨崖碑保存へ」は以下のブログで読むことができます。

https://blogs.yahoo.co.jp/michiotokunaga/15547950.html

仕事も一段落したので、気掛けて通りかかるようにしたいと思いますし、このブログで報告したいと思います。

工事部分と「磨崖仏」の現状(西から 平成31年1月30日)

「磨崖仏」の囲い状況(西から 平成31年1月30日)

「磨崖仏」に張られたアンカーの状況(北から 平成31年1月30日)

2019年01月29日

佐賀市鍋島町蛎久の寺院跡のその後(1)

一昨年、平成29年5~6月に「佐賀市鍋島町蛎久の寺院について」として蛎久天満宮北西に位置する寺院跡らしき場所が整地されている状況について報告していましたが、昨年の10月頃からまた動きがありました。

佐賀市鍋島町蛎久の寺院跡について(1)

https://tamayura.sagafan.jp/e847981.html

佐賀市鍋島町蛎久の寺院跡について(2)

https://tamayura.sagafan.jp/e848768.html

佐賀市鍋島町蛎久の寺院跡について(3)

https://tamayura.sagafan.jp/e852203.html

一昨年の段階では、墓石が点在する竹林が整地され、墓石が撤去されたところまででしたがバックホー2台で奇麗に整地されました。

昨年11月の状況ですが兎に角状況を紹介します。

平成29年5月の状況(南から)

*目印となっていた木が残っています。

平成29年5月の状況(北から)

平成30年12月の状況(北東から)

平成30年12月の状況(北から)

*目印となっていた木も切られました。

佐賀市鍋島町蛎久の寺院跡について(1)

https://tamayura.sagafan.jp/e847981.html

佐賀市鍋島町蛎久の寺院跡について(2)

https://tamayura.sagafan.jp/e848768.html

佐賀市鍋島町蛎久の寺院跡について(3)

https://tamayura.sagafan.jp/e852203.html

一昨年の段階では、墓石が点在する竹林が整地され、墓石が撤去されたところまででしたがバックホー2台で奇麗に整地されました。

昨年11月の状況ですが兎に角状況を紹介します。

平成29年5月の状況(南から)

*目印となっていた木が残っています。

平成29年5月の状況(北から)

平成30年12月の状況(北東から)

平成30年12月の状況(北から)

*目印となっていた木も切られました。

2019年01月25日

八竜三所大権現

佐賀市鍋島町蛎久地区の圃場整備もついでの時に見ていますが、水路の工事も圃場も着々と進んでいるようです。それに、蛎久地区内では大規模な宅地造成も進められており、佐賀城下町の祖地である蛎久の景観も大きく変化しています。調査と景観の保存がどうなっているのか気になるところです。

さて、今日は南区と呼んでいた水路工事に伴う事前の発掘調査地区の西に隣接した宅地の「屋敷神」を紹介します。

昨年11月たまたま通ったところ、祠が目に掛かりました。祠には「八竜三所大権現」と刻まれています。

昨年、発掘調査が行われた北区越しの八竜三所大権現遠景

八竜三所大権現近景

八竜権現、八竜明神、八竜社など、水に関わる神さんとして佐賀県にもあちこちで見ることができますが、十一面観音菩薩、阿弥陀如来、聖観音菩薩を本地仏とするのでしょうか。

同じように弁財天さんも農村部でよくお祭りされていますが、水が重要だったんですね。

八竜三所大権現の祠

さて、今日は南区と呼んでいた水路工事に伴う事前の発掘調査地区の西に隣接した宅地の「屋敷神」を紹介します。

昨年11月たまたま通ったところ、祠が目に掛かりました。祠には「八竜三所大権現」と刻まれています。

昨年、発掘調査が行われた北区越しの八竜三所大権現遠景

八竜三所大権現近景

八竜権現、八竜明神、八竜社など、水に関わる神さんとして佐賀県にもあちこちで見ることができますが、十一面観音菩薩、阿弥陀如来、聖観音菩薩を本地仏とするのでしょうか。

同じように弁財天さんも農村部でよくお祭りされていますが、水が重要だったんですね。

八竜三所大権現の祠

2019年01月22日

「巨石パーク」の紹介が佐賀新聞に!

佐賀新聞の「いまドキッ」で「巨石パーク」が取り上げられていたそうです。

佐賀大学探検部と「カエル会」の皆さんが一緒に巨石を廻るという企画で、御座石での、お約束の寝転びの様子などの写真も掲載されて「巨石巡り」を皆さん楽しんだようです。

最後に、参加した記者の方の「幸運にあやかるというより、〝幸運にも〟無事に帰ってこられたレベルだった。巨石パーク登山は、必ずコンディションなどしっかり準備の上、経験者と一緒に挑もう」という結びに、思わず苦笑いしました。本当にそうですね!

「巨石パーク登れ 佐賀市大和町 幸運にあやかろう!急坂や小川、獣道越え」

(佐賀新聞Live)

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/325777

*全文を読むためには、佐賀新聞電子版(有料)への登録が必要です

記事の中では、「カエル会」代表の宗俊朗さんがまとめられた『巨石パークの奇跡』と題した冊子の紹介がありました。冊子には、「天の岩門」や「蛙石」を撮影した際の神秘的な写真など約20点を収録し、宗さんや参加者による登山でのスピリチュアルな体験談や巨石パークのいわれなどもまとめられているそうです。一冊2000円。問い合わせは宗さん、電話090(8625)1487まで。

先週までほんとに忙しかったので、花粉が本格的になる前に登ります。

佐賀大学探検部と「カエル会」の皆さんが一緒に巨石を廻るという企画で、御座石での、お約束の寝転びの様子などの写真も掲載されて「巨石巡り」を皆さん楽しんだようです。

最後に、参加した記者の方の「幸運にあやかるというより、〝幸運にも〟無事に帰ってこられたレベルだった。巨石パーク登山は、必ずコンディションなどしっかり準備の上、経験者と一緒に挑もう」という結びに、思わず苦笑いしました。本当にそうですね!

「巨石パーク登れ 佐賀市大和町 幸運にあやかろう!急坂や小川、獣道越え」

(佐賀新聞Live)

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/325777

*全文を読むためには、佐賀新聞電子版(有料)への登録が必要です

記事の中では、「カエル会」代表の宗俊朗さんがまとめられた『巨石パークの奇跡』と題した冊子の紹介がありました。冊子には、「天の岩門」や「蛙石」を撮影した際の神秘的な写真など約20点を収録し、宗さんや参加者による登山でのスピリチュアルな体験談や巨石パークのいわれなどもまとめられているそうです。一冊2000円。問い合わせは宗さん、電話090(8625)1487まで。

先週までほんとに忙しかったので、花粉が本格的になる前に登ります。